准教授

生物資源学研究科

生物圏生命科学専攻

生命機能化学

研究分野: 創薬化学教育研究分野

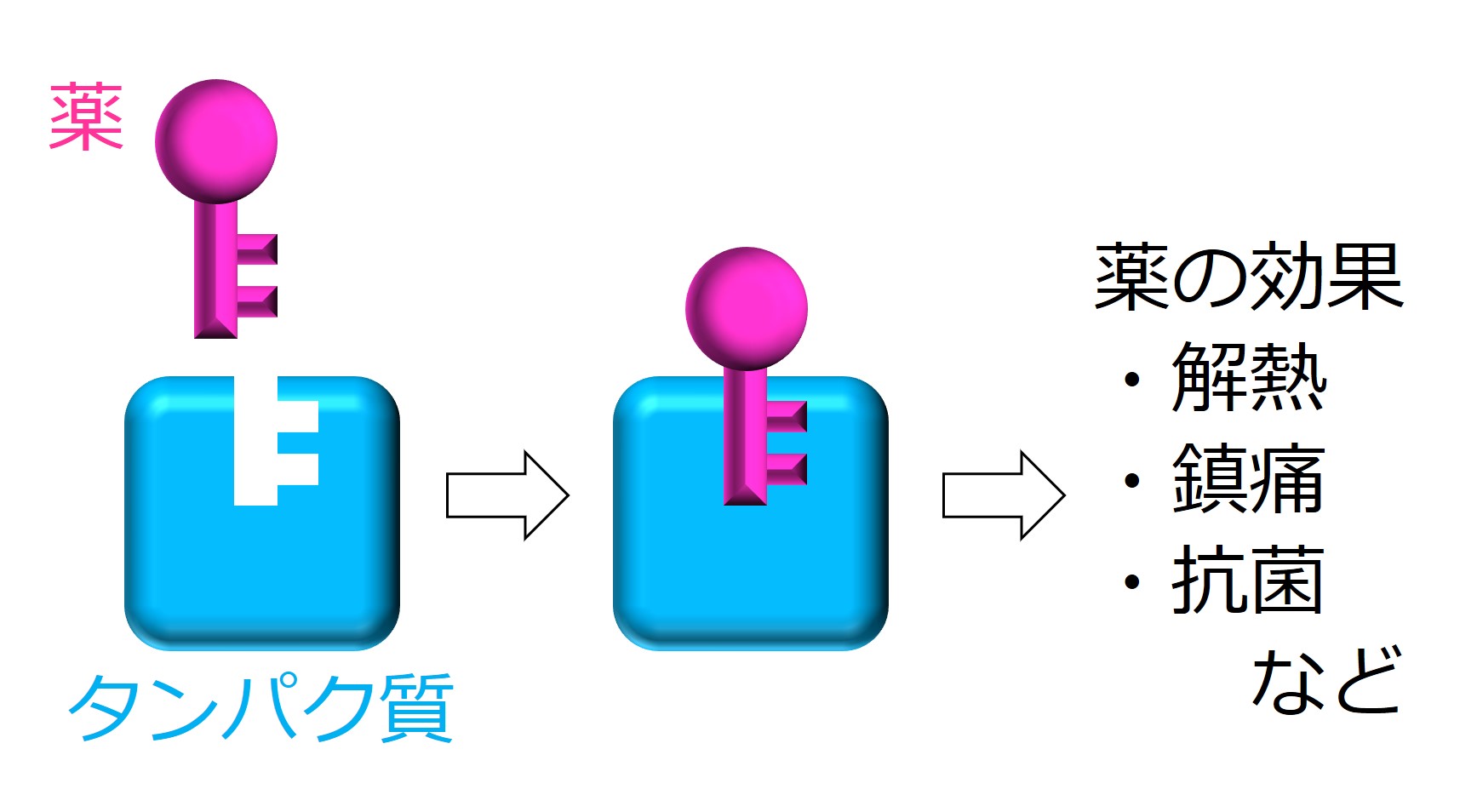

薬の分子が体の中のタンパク質にはまり込むと、薬の効果のスイッチが入ります。この「薬とタンパク質」の関係は、「鍵と鍵穴」に例えられます。良い薬を創るには、鍵穴(タンパク質)に対し、うまく当てはまる鍵(薬)を作ることが重要です。私は、効果が大きく、副作用が小さい薬を創ることを目的として、薬剤分子の三次元的な「形」に着目した研究を行っています。

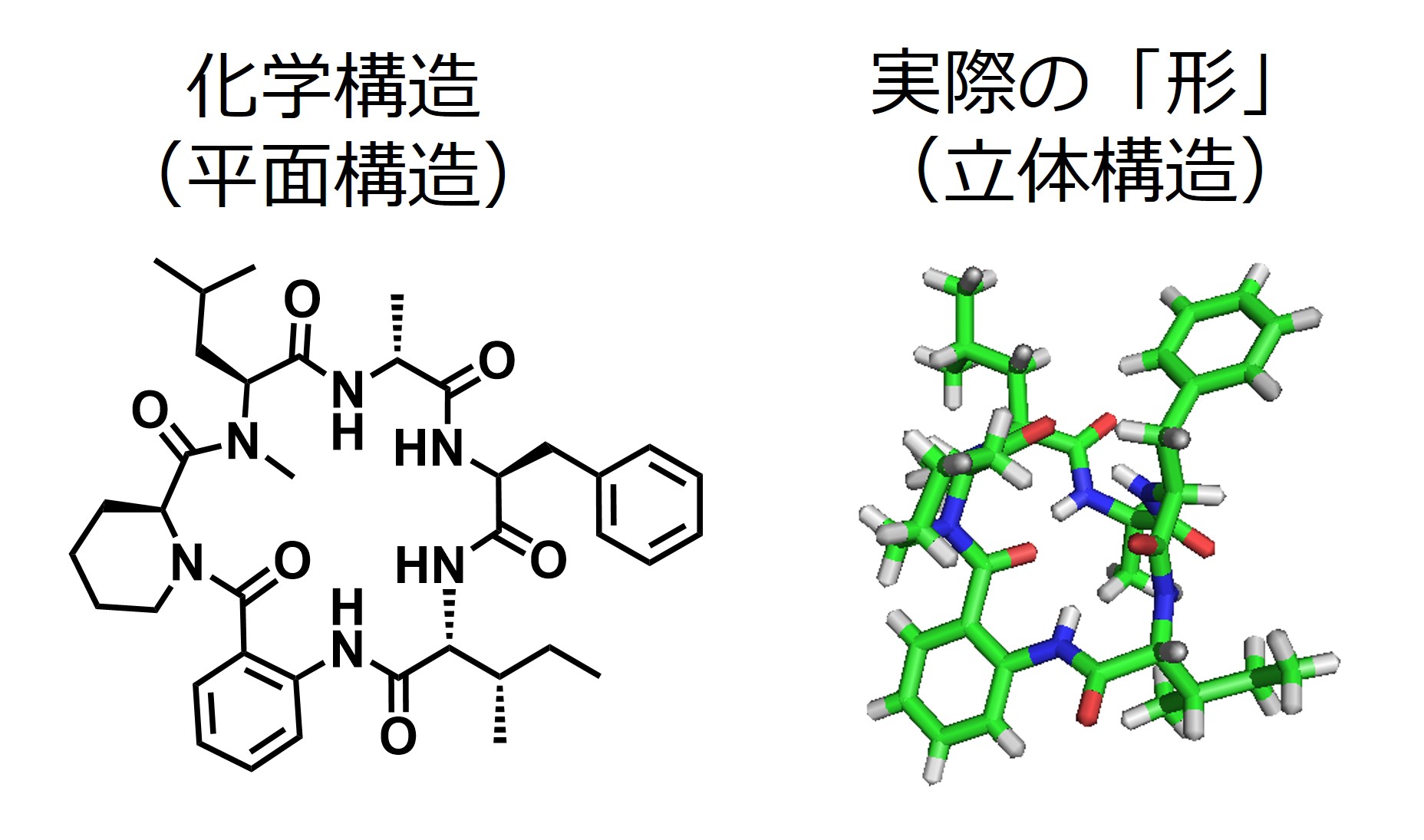

私は、薬の分子として「環状ペプチド」に注目しています。アミノ酸がつながったものが「ペプチド」で、ペプチドの端と端がつながって輪になったものが「環状ペプチド」です。環状ペプチドは骨格が柔軟であり、多様な「形(立体構造)」をとることができるので、薬としての応用が期待されています。しかし、骨格が柔軟であるが故に、望み通りの形に分子を設計することが困難です。そこで私は、環状ペプチドの正確な形を解明し、薬の分子設計に応用する研究を行っています。

私の研究では、薬剤分子の設計、有機合成、生物活性試験、三次元構造解析を行います。この一連の過程により薬剤分子の「形」を最適化する研究を通じて、創薬に必要な有機化学、生物化学、分析化学、計算化学の専門知識・技術の教育研究を行います。将来的には、アミノ酸の組み合わせを変えるだけで環状ペプチドの形を自在にコントロールする方法を確立し、創薬に役立てたいと考えています。

「薬とタンパク質」の関係は、「鍵と鍵穴」に例えられます。効果が大きい薬を創るためには、タンパク質にぴったり当てはまる「形」を持つ薬の設計が重要です。

環状ペプチドの化学構造(平面構造)だけでなく、実際の「形(立体構造)」に着目した創薬研究を行っています。

大阪府出身。2000年3月に高槻高等学校卒業。2009年3月に京都大学大学院農学研究科にて博士号(農学)取得。2009年4月より京都大学大学院理学研究科博士研究員、2011年5月より東北大学大学院薬学研究科助教を経て、2016年1月より現職。

平成30年度日本ペプチド学会 奨励賞(日本ペプチド学会)、2020年度農芸化学奨励賞(日本農芸化学会)、など受賞。