教授

研究基盤推進機構

半導体・デジタル未来創造センター

デジタル部門

研究分野: (兼)工学研究科 情報工学専攻

高齢化社会や移動サービスの進化に伴い、ヒトの状態(疲労、ストレス、異常)をリアルタイムで把握する技術が急務です。本研究は、ウェアラブルセンサーや非接触センサーから得られる生体信号を高度に解析し、ドライバーの眠気や健康異常を検知・予測する自動運転支援システムの基盤を確立します。これにより、事故防止や未病・初期疾患のスクリーニングに貢献し、安心・安全な社会の実現を目指します。

開発した高精度な生体信号解析技術は、睡眠中の呼吸異常や心疾患の予兆といった初期の疾患リスクを自宅でスクリーニングできる技術として確立しており、医療機器から健康機器まで広く応用されています。また、近年は感応型モビリティの研究を中心に、ドライバーの疲労度や急な健康状態の変化を検知し、安全な走行継続の可否を判断する次世代のヒューマンエラー防止システムの中核として応用が進んでいます。

今後は動的生体情報のマルチモーダル解析を通じて、状態変化を先読みする予測モデル構築に注力します。これにより、疾患スクリーニングや状態推定の精度を飛躍的に向上させます。また、産学連携を強化し、実証フィールドとして医療機関やモビリティ関連企業との共同研究を進めます。最終的には、国際的な標準化を見据えた技術展開を図り、誰もが安全かつ健康に生活できる未来社会の基盤技術としての確立を目指します。

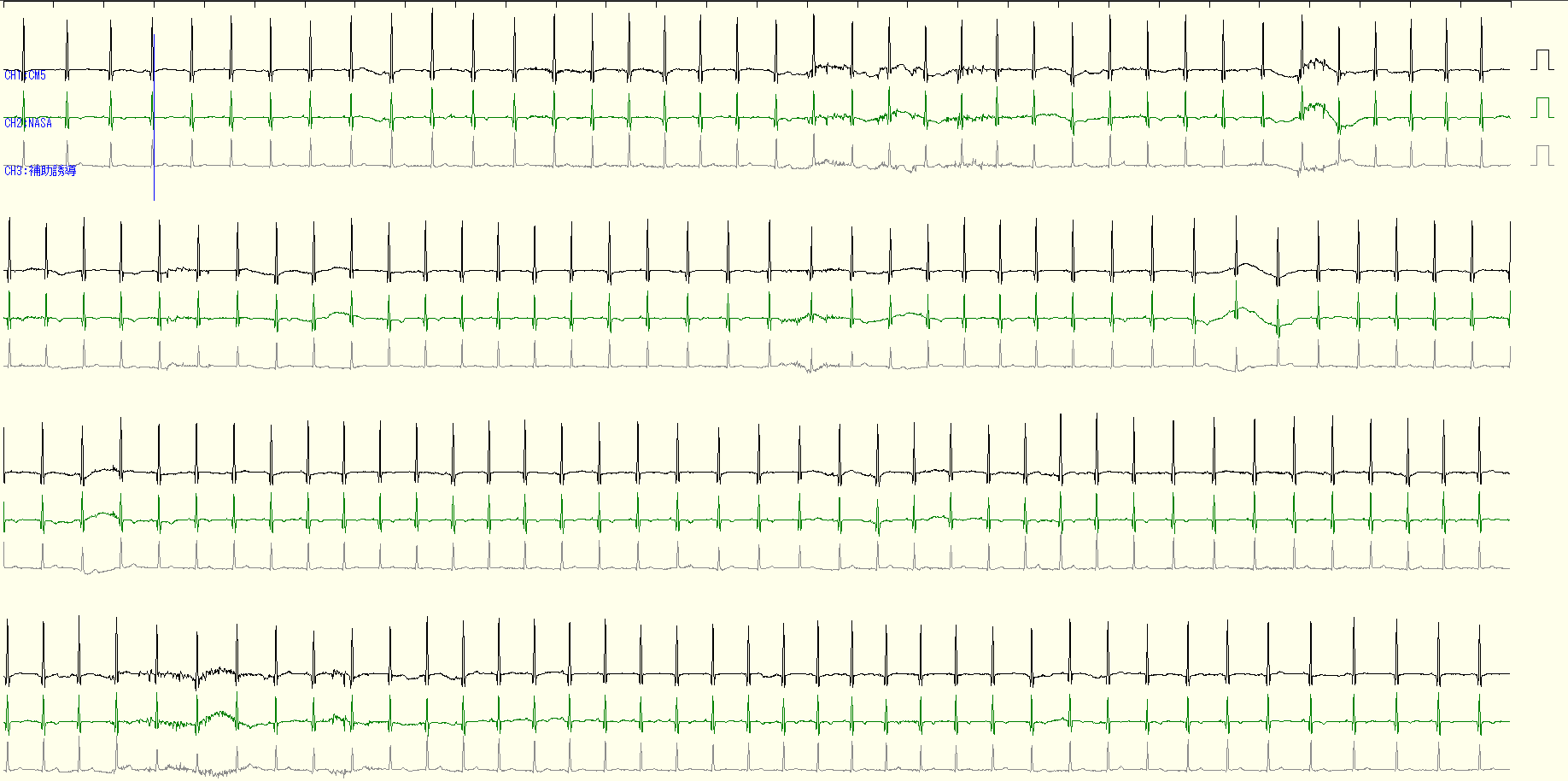

心電図(ECG)のR-R間隔変動をパワースペクトル解析し、自律神経活動(交感神経・副交感神経)のバランスを推定します。これにより、ストレスや疲労などの生体状態を非侵襲で客観的に評価できます。

人間の心拍は、1日に平均して約10万回打ちます。この波形から疾患早期スクリーニングの指標を構築したり、環境がヒトの生体に及ぼす影響を研究するビッグデータプロジェクト(データ駆動型研究)に取り組んんでいます。

博士(工学)[新潟大学]。東北大学大学院工学研究科助教、同情報科学研究科准教授等を経て、2024年より三重大学研究基盤推進機構半導体・デジタル未来創造センター教授、同大学院工学研究科情報工学専攻教授。生体信号処理および生体ビッグデータ解析に関する研究に従事。生体ゆらぎ機序の解明、脳と心拍の相互作用といった基礎研究から、産学連携を通じた応用研究まで幅広く取り組む。2021年度生理人類学会優秀論文賞、JPA High-Impact Review Article Award 2022等を受賞。東北大学大学院工学研究科特任教授(クロスアポイントメント)、公立千歳科学技術大学客員教授。

心拍変動解析に基づく自律神経機能評価に関する一連の研究として、2024年2月には国際誌Annals of Noninvasive Electrocardiologyにて「Top 10 most-cited papers」に選出。日本生理人類学会の優秀論文賞(2022年3月)やJPA high-impact review article award(2022年2月)を受賞し、生体信号解析分野において国際的・学術的に貢献しています。